Самороднов Олег Вильгельмович,

Гранд-Доктор в области Интеграционной психологии, Профессор МУФО

УДК 159.9

МЕХАНИЗМ ВЫБОРА В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ

THE MECHANISM OF CHOICE IN DECISION-MAKING IN A CHESS GAME

Краткая аннотация: Обсуждается проблематика «недостающего звена» в общепринятой схеме саморегуляции П.К.Анохина. Выдвигается гипотеза о вере – как главной причине в предпочтении того или иного решения в проблемной ситуации.

Brief abstract: The problem of the “missing link” in the generally accepted scheme of self-regulation by P.K. Anokhin is discussed. A hypothesis is put forward about faith as the main reason for preferring one or another solution in a problem situation.

Ключевые слова: Саморегуляция; Принятие решения; Конкретное волевое действие

Key words: Self-regulation; Decision making; Specific volitional action

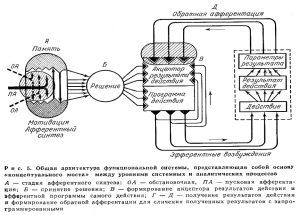

В знаменитой классической схеме саморегуляции П.Анохина [рис.1] этап «Принятия решения» никаким образом не прокомментирован. Он как бы сам собой «проскакивает» между «Сциллой» Мотивации и «Харибдой» Образа-цели. На самом деле всё гораздо сложнее и интереснее. Именно в этом звене и совершается таинство отбора нужного эталона из множества имеющихся у личности в его индивидуальном хранилище таких эталонов. Нами уже отмечалось [1], основным энергетическим «движком» запуска выбора эталона и принятия решения является достаточно высокий уровень мотивации субъекта – как индивида и как личности – на достижение поставленной цели.

Исходным пунктом в функционировании живой системы является мотивационно-потребностная сфера. Возникновение потребности порождает цель, которая, в свою очередь, методом «обратной афферентации» переводит потребность в разряд мотива.

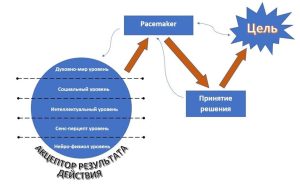

Мотив, заново «воздействуя» на образ-цель, завершает сам процесс целеполагания в его основных общих характеристиках [рис.2]. На схеме отчётливо виден механизм выбора предпочитаемого эталона (в нашем случае – принятие наиболее правильного решения в сложившейся ситуации), учитывая разноуровневое взаимодействие эталонов. Конкретное принятие решений самой личностью проходит через фильтр пейсмекерного органа, являющегося личностной проекцией мотивационно-целевого конструирования поиска. О роли пейсмекера в выборе эталонов для принятия решения мы описывали в одном из предыдущих наших совместных трудов [1]. Необходимо напомнить, что эталоны личностного плана представляют собой переплетение, переплавление в единый структурно-функциональный орган потребностей,

Рис. 2. Схема выбора нужного эталона для принятия решения человеком (Самороднов, 1993).

мотивов, интересов, убеждений, установок, мировоззренческих позиций и того, что говорит о сложных механизмах выбора решения в данной конкретной ситуации. Это может быть выбор не только единственного образа объекта (из глубинных «кладовых» памяти), не только основанных на интеллектуальной обработке идей, моделей, понятий, суждений, умозаключений и проч., к таким эталонам относятся также и динамические категории самих методов и способов достижения намечаемых образов или задумок субъекта.

На данной схеме отмечено условное разделение эталонов по их уровням – согласно функционально-феноменологическому возникновению:

-сенсорно-перцептивный – формируют образы восприятия, впечатления от ощущений, когда-либо испытанных самим индивидом, а также те образы и впечатления, которые связаны с нашими телесными ощущениями:

— проприоцептивными – ощущениями здоровья\боли в опорно-двигательном аппарате: мышцах, суставах, связках, сухожилиях.

— интероцептивными – ощущениями здоровья/болезненности наших внутренних органов: сердца, печени, желудочно-кишечного тракта и проч.

— ангиоцептивными – ощущениями работы кровеносных сосудов: частота пульса, степень наполняемости кровотока и спокойного, без затруднений, снабжения кровью клеток головного мозга (особенно во время нагрузочных заданий).

— чувством равновесия в пространстве.

-интеллектуальный уровень — вбирает в себя все эталоны, созданные нашим мыслительным аппаратом: идеи, понятия, суждения, умозаключения, гипотезы, выводы, предположения, парадигмы и проч. Как видим, этот уровень можно уже дифференцировать на своего рода подуровни, учитывая степень сложности и интеграционной наполненности упомянутых категорий нашего интеллектуального аппарата.

— социальный уровень – вбирает в себя все те правила, нормативы, этикет, обычаи, традиции, ритуалы, обряды и проч., которые владеют нами в условиях коммуникативных полей. Несоблюдение этих правил чревато, как бы нам ни хотелось этого не признавать, большими неприятностями среди окружающих нас коллег, партнёров, друзей, родственников или начальствующих.

Кроме того, на высших этажах этого уровня создаются эталоны весьма интегрированного вида, такие как уклад [установленный веками порядок в организации жизни, быта, взаимоотношений между единоплеменниками], или устои [основополагающие начала, опоры на глубинные духовно-мировоззренческие принципы, передающиеся далёкими предками из поколения в поколение]. Упомянутые категории уже представляют собой некие промежуточные звенья, соприкасающиеся с верхним уровнем эталонов саморегуляции –

— духовно-мировоззренческим. Здесь уже руководящими нашим принятием решений императивами являются совесть, вера, степень сформированного сочувствия, сострадания, самопожертвования, любовь к Родине, почитание родителей, верность семейным ценностям и любовь, распространяющаяся далеко за границы своего жизненного ареала. Особый интерес вызывает неисследованная проблема выбора эталона на сенсорно-перцептивном уровне саморегуляции у представителей интеллектуальных видов деятельности. Нами, после тщательного анализа материалов в группах шахматистов, было высказано предположение, что выбор того или иного пешечного рисунка в шахматном дебюте обусловлен ни чем иным, как просто верой самого шахматиста в индивидуальную «магию» в счастливый дебют. Всем известны пристрастия спортсменов к своим талисманам, амулетам, «счастливым» одеждам и проч. Здесь выявилась сходная ситуация. По нашей просьбе испытуемые шахматисты проанализировали свои многочисленные партии; выявилась закономерность, что при навязывании сопернику «своего» дебюта, шахматист доводил до победы гораздо больший процент своих партий, чем в тех партиях, в которых сопернику удалось нейтрализовать или разрушить пешечную структуру [Таблица 1].

Таблица 1.

Зависимость показателей текущего самоконтроля шахматистов и результата успешности в партиях от предпочтённого или вынужденно принятого геометрического рисунка типовой пешечной структуры.

Шахматисты – уровень мастерства Пешечный рисунок при выходе из дебютной стадии Динамика показателей самоконтроля Отношение выигранных партий / к проигранным

КМС Предпочитаемый

Таблица 1.

Зависимость показателей текущего самоконтроля шахматистов и результата успешности в партиях от предпочтённого или вынужденно принятого геометрического рисунка типовой пешечной структуры.

Шахматисты – уровень мастерства Пешечный рисунок при выходе из дебютной стадии Динамика показателей самоконтроля Отношение выигранных партий / к проигранным

КМС Предпочитаемый

Навязанный 6,8 ± 0,03

4,7 ± 0,02

Уровень значимости

P < 0,05 2, 14

0, 89

Уровень значимости

P < 0,05

I разряд Предпочитаемый

Навязанный 6,0 ± 0,07

2,8 ± 0,08

Уровень значимости

P < 0,05 3, 21

0, 63

Уровень значимости

P < 0,01

Личные собеседования с испытуемыми полностью подтвердили наши выводы.

Работа по выяснению причин и предпочтений на разных уровнях эталонов саморегуляции продолжаются.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Самороднов О.В. Локус контроля как фактор структурирования пейсмекерного механизма саморегуляции //Актуальные проблемы психологии и педагогике.-Саратов. СГСУ. 2011.С. 129-131.